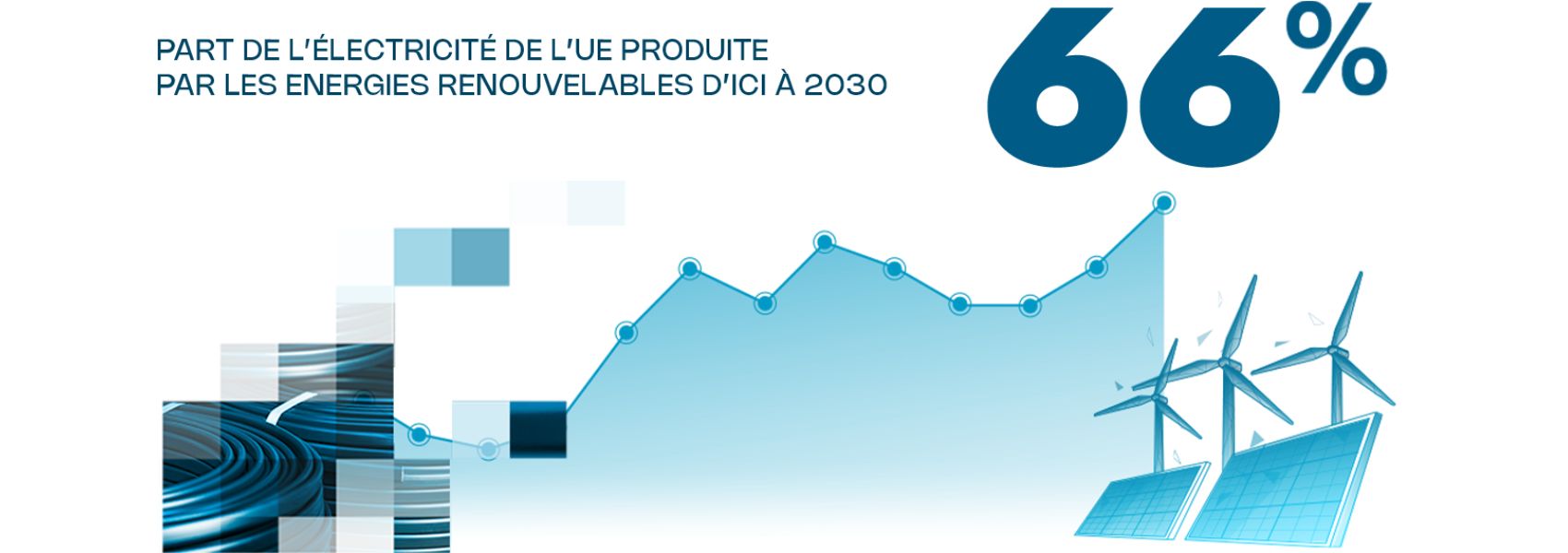

Alors que la demande mondiale d’électricité devrait augmenter de 20 % d’ici à 2030 et que la pression pour passer aux énergies renouvelables se fait de plus en plus forte, la « guerre des courants » est à nouveau d’actualité.

Cette référence renvoie aux années 1880, quand Westinghouse et Edison confrontaient leurs visions respectives de la distribution d’électricité. Mais à l’époque, l’infrastructure de transmission du courant continu (CC) était aussi coûteuse qu’inefficace. C’est donc l’approche de Nikola Tesla, utilisant le courant alternatif (CA), qui a finalement remporté cette bataille, et notre infrastructure électrique est encore aujourd’hui dominée par la technologie du courant alternatif. Mais le vent du changement s’est levé.

Aujourd’hui, plus de 70 % des appareils dans le bâtiment ont besoin de courant continu pour fonctionner. Selon EMerge Alliance, la conversion du courant alternatif en courant continu entraîne un gaspillage d’énergie qui peut s’élever jusqu’à 20 %. Réduire le besoin de conversion peut avoir des implications majeures, en termes d’économies d’énergie et d’impact sur l’environnement. Il est devenu essentiel de réduire, voire d’éliminer, ce besoin de conversion dans les bâtiments.

L’International Energy Agency indique qu’en 2021, le fonctionnement des bâtiments représentait 30 % de la consommation mondiale d’énergie finale et 27 % des émissions totales du secteur de l’énergie. Les gouvernements exercent de plus en plus de pression sur le secteur du bâtiment, avec des directives ambitieuses en matière de performance énergétique, afin de réduire l’empreinte carbone des bâtiments. Des directives telles que « le bâtiment à énergie zéro » (en anglais « Zero-Energy Buildings ») en Europe et aux Etats Unis, œuvrent pour des bâtiments nécessitant peu d’énergie, issue de sources renouvelables, produites sur place ou à proximité.

De telles directives, ainsi que l’intérêt croissant pour l’autoconsommation, le stockage sur batteries et les appareils alimentés en courant continu (éclairage LED, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, véhicules électriques et tous les équipements à base de composants électroniques), incitent le secteur du bâtiment à passer à la distribution d’électricité en courant continu.

Vers des systèmes de câbles Courant Continu fiables pour les micro-réseaux CC

S’agissant de la distribution d’énergie électrique, on observe une évolution progressive vers le courant continu en raison de l’intérêt croissant pour les micro-réseaux à basse tension (BT) et à moyenne tension (MT). Cette évolution reflète des changements fondamentaux à l’œuvre, dans la manière dont l’électricité est générée, stockée et consommée. Nous sommes aujourd’hui convaincus que les réseaux à courant alternatif et à courant continu coexisteront dans une large mesure.

Cependant, une connaissance experte du comportement du système d’isolation est essentielle pour garantir la fiabilité des câbles BT et des accessoires dans les bâtiments.

En effet, le comportement des systèmes de câbles LVAC est bien connu, mais pas celui des systèmes LVDC.

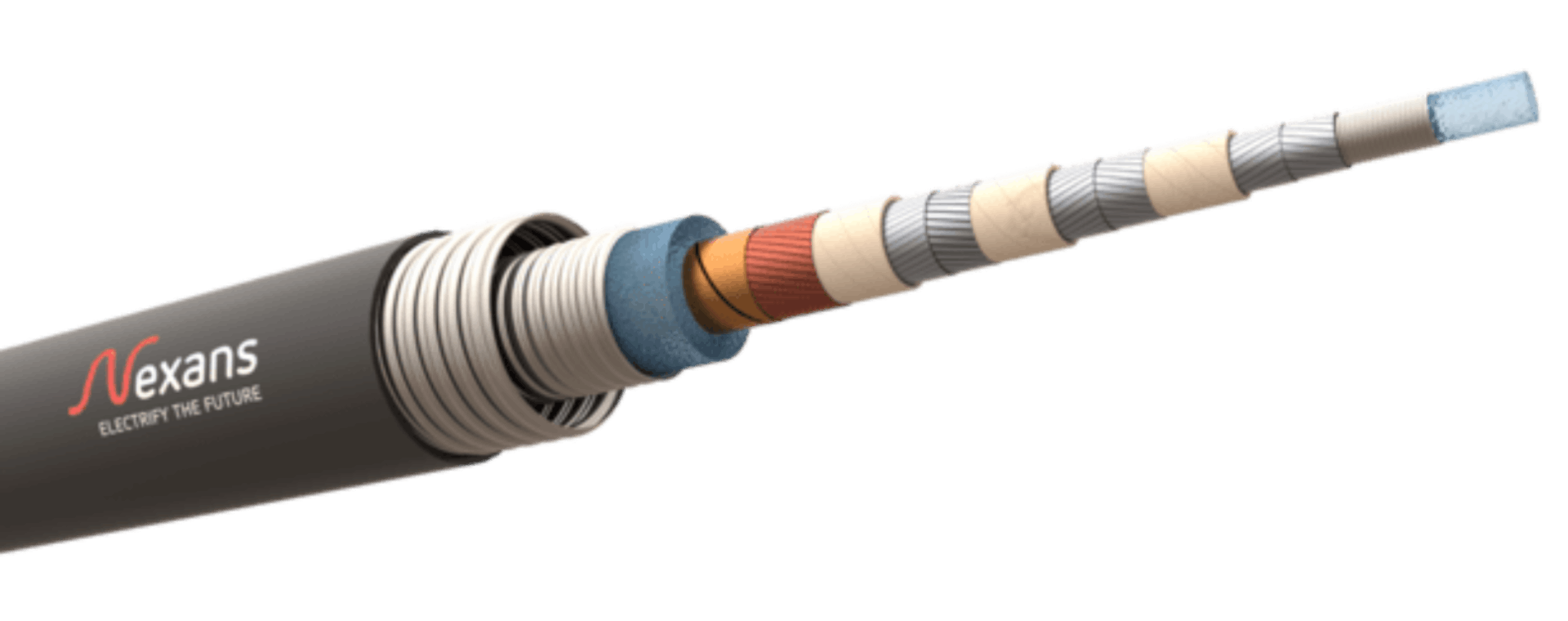

L’un des axes de travail du centre de R&D de Nexans – AmpaCity, consiste à optimiser le design des câbles. Cette optimisation est réalisée grâce à la compréhension du comportement électrique des systèmes d’isolation sous contrainte, mais aussi des effets sur la rupture, le vieillissement et la corrosion des câbles à courant continu. Nous sommes également engagés à étudier des polymères plus efficaces pour l’isolation des câbles à courant continu, avec un impact environnemental plus faible que les solutions utilisées pour le courant alternatif.

La transformation des bâtiments en plein essor

Comme indiqué précédemment, la production d’électricité se rapproche de la demande. Les installations solaires photovoltaïques sur les toits deviennent de plus en plus courantes. Selon la stratégie de l’UE en matière d’énergie solaire, l’UE rendra obligatoire l’installation de panneaux solaires sur les toits des nouveaux bâtiments publics et commerciaux d’une superficie utile supérieure à 250 m2 d’ici à 2026 et de tous les nouveaux bâtiments résidentiels d’ici 2029. Or, ces panneaux solaires photovoltaïques sont, par défaut, en courant continu. Autres mesures qui se généralisent : le stockage sur batteries destinées à l’alimentation sans interruption (ASI) dans les centres de données, pour assurer la continuité de l’approvisionnement, et le déploiement croissant des systèmes de stockage d’énergie sur batteries (SSEB) pour l’équilibrage du réseau.

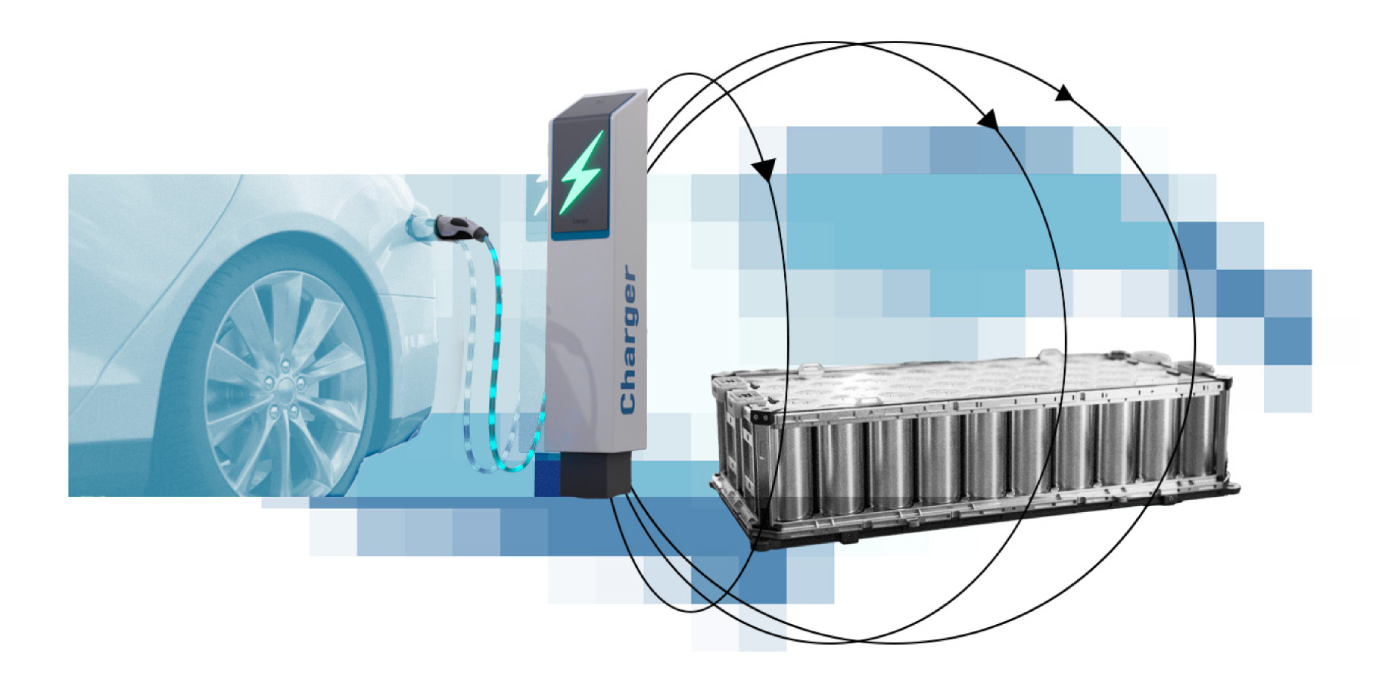

Par ailleurs, ces dernières années, nous avons assisté à l’essor du secteur des véhicules électriques (VE), avec un besoin accru de stations de recharge à courant continu dans les bâtiments commerciaux, résidentiels et de bureaux. Avec des politiques mondiales qui encourageant ou imposent le passage aux VE, le marché des chargeurs connaît une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à 29 % entre 2023 et 2050.

Distribution locale d’électricité en courant continu

Le déploiement du courant continu dans le bâtiment offre des avantages importants en termes de sécurité, de coûts et de fiabilité des appareils.

Du point de vue de la sécurité, le courant alternatif est intrinsèquement plus dangereux. Il est communément admis que le risque d’électrocution du corps humain par le courant continu est plus faible que par le courant alternatif, car l’impédance totale du corps humain diminue à mesure que la fréquence augmente. Et pour les catégories à forte croissance, comme les chargeurs de VE, l’adoption du courant continu apporte plus de sécurité.

Le secteur des centres de données représente environ 4 % de la consommation mondiale d’électricité et devrait continuer à croître. Il est donc essentiel de décarboner ce secteur. Dans les bâtiments à forte consommation d’énergie, tels que les centres de données alimentés en courant continu, il serait possible de réaliser une économie de 4 à 6 % par rapport aux installations classiques en courant alternatif.

Outre la réduction des pertes électriques liées au transport par câble, il y a la réduction des pertes de conversion entre courant alternatif et courant continu.

L’alimentation en courant continu des appareils prévus à cet effet permet d’éliminer les pertes de puissance dues à la conversion et ainsi d’éviter un gaspillage d’énergie estimé entre 5 et 20 %. En outre, le processus de conversion au niveau des appareils eux-mêmes peut raccourcir leur durée de vie. Par exemple, la distribution de courant continu directement à un luminaire à LED (évitant ainsi la conversion de courant alternatif en courant continu) peut considérablement prolonger sa durée de vie. Enfin, la distribution électrique en courant continu au niveau du bâtiment réduit le coût et l’encombrement des adaptateurs et convertisseurs.

Une transition en cours vers des bâtiments alimentés en courant continu

En conclusion, la distribution d’énergie à courant continu dans les bâtiments se profile à l’horizon, mais le changement prendra du temps. Si les micro-réseaux à courant continu devraient se généraliser, il reste un certain nombre de défis à relever, notamment l’adoption par les professionnels du secteur. La plupart, en effet, ont tendance à privilégier l’alimentation en courant alternatif, dont ils ont une plus longue expérience.

En outre, il faut faire évoluer les normes et les codes du bâtiment portant sur les appareils alimentés en courant continu, mais aussi analyser plus en détail le gain de rentabilité dans le cadre des rénovations et des nouvelles constructions.

Les câbles, qui sont un élément fondamental de l’infrastructure électrique des bâtiments, sont un acteur essentiel de la transition vers des structures alimentées en courant continu. Les bâtiments de demain seront intelligents, connectés, durables et alimentés en courant continu. Nexans s’engage dans cette transformation en fabriquant des systèmes de câbles spécifiques, compatibles avec ces nouvelles infrastructures. En nous appuyant sur nos partenariats stratégiques et en nous impliquant dans des groupes industriels clés, nous contribuons à la transition vers des bâtiments alimentés en courant continu.