Comment les systèmes électriques contribuent-ils à un monde plus sûr ?

Les câbles constituent l’ossature électrique d’un bâtiment, présents partout et en grande quantité pour transporter de l’énergie et des données. Ils relient les pièces et les étages, traversent les murs sans interruption, et leur nombre ne cesse d’augmenter avec les nouveaux usages énergétiques. Comme les câbles et les fils sont généralement dissimulés dans les murs, les sols et les plafonds, il est facile d’oublier qu’ils sont là. Pourtant, un immeuble de bureaux typique compte plus de 200 kg de câbles par 100 m². Il est donc essentiel de s’assurer que les câbles ne seront pas un vecteur de propagation des flammes à travers le bâtiment.

Ces dernières années, l’accent a été mis sur l’amélioration des performances en matière d’incendie en réponse à de nouvelles réglementations, telles que le règlement européen sur les produits de construction (CPR). Nexans est profondément engagé dans ce processus, travaillant avec ses partenaires, clients, et organismes de standardisation pour promouvoir la sécurité incendie électrique dans les bâtiments, et adopter des normes de sécurité plus élevées, tant au niveau national qu’international.

Lutter contre la propagation des incendies

Les câbles ne représentent pas un danger en tant que tel, mais du fait de leur omniprésence, ils peuvent servir de combustible pour le feu et être un vecteur de propagation des flammes : un incendie qui se déclare dans une installation électrique verticale comprenant des câbles peu performants atteindra le premier étage du bâtiment en moins de trois minutes, et continuera à se propager de plus en plus vite.

Chez Nexans, nous avons pour objectif de révolutionner la sécurité des bâtiments, des infrastructures et des habitations, en utilisant notre expertise technologique pour concevoir des câbles et des fils offrant le plus haut niveau de performance au feu. Notre gamme Nexans Sécurité Incendie souligne ce qui peut être réalisé. Grâce à nos câbles de protection au feu, la production de fumées et de gaz incapacitants, la propagation du feu et le dégagement de chaleur sont minimisés. De plus, la cohésion de la structure du câble est maintenue pendant l’incendie, ce qui réduit ou élimine la production de gouttelettes enflammées, évitant ainsi le démarrage d’incendies secondaires et limitant les risques de blessures pour les pompiers.

Tous ces éléments ont un impact majeur sur la capacité des personnes à évacuer à temps et de façon sécurisée grâce à une visibilité optimum. Parallèlement, nos câbles de protection au feu facilitent le travail des pompiers en libérant de l’eau lorsqu’ils sont exposés aux flammes, ce qui réduit la température du feu et dilue les gaz combustibles.

Chez Nexans, une percée technologique permettant d’améliorer la performance des câbles de protection au feu va bientôt voir le jour. Basée sur la technologie des géopolymères, elle fonctionne en créant une croûte dure et hermétique autour des fils toronnés qui les rend incombustibles. Outre l’amélioration de la résistance au feu, cette innovation présente l’avantage d’améliorer la performance environnementale des câbles en réduisant leur contenu en carbone incorporé, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 de 10 à 15 % au niveau de la fabrication.

Réduire les émissions de fumées lors d’un incendie

La fumée et les émissions de gaz toxiques sont les principales causes de décès lors d’un incendie à l’intérieur d’un bâtiment, étant responsables de 80 % des décès liés aux incendies. Les gaz incapacitants contenus dans la fumée attaquent les poumons, ainsi que les yeux et la peau. En outre, la fumée limite fortement la visibilité, rendant la fuite des bâtiments beaucoup plus difficile.

La gamme Nexans Fire Safety est conçue pour transformer la sécurité incendie. Tout d’abord, nos câbles minimisent les émissions de fumée, permettant une visibilité dix fois plus élevée qu’avec les modèles traditionnels en cas d’incendie, soit cinq fois plus que le seuil recommandé. De plus, ils réduisent les émissions de gaz incapacitants et corrosifs, augmentant drastiquement les chances d’évacuation, tout en aidant les pompiers à lutter contre l’incendie.

Les systèmes de sécurité incendie

Les câbles résistants au feu jouent un rôle crucial dans le maintien du fonctionnement continu des systèmes électriques de protection contre l’incendie et de sécurité des personnes – même lorsqu’un bâtiment est en feu. Les durées minimales de maintien de l’alimentation électrique en cas d’incendie sont définies dans les réglementations nationales. Les câbles doivent être capables de fonctionner de manière fiable même dans des conditions extrêmes, avec des températures allant jusqu’à 1 000°C, et ce pendant une durée pouvant aller jusqu’à 2 heures.

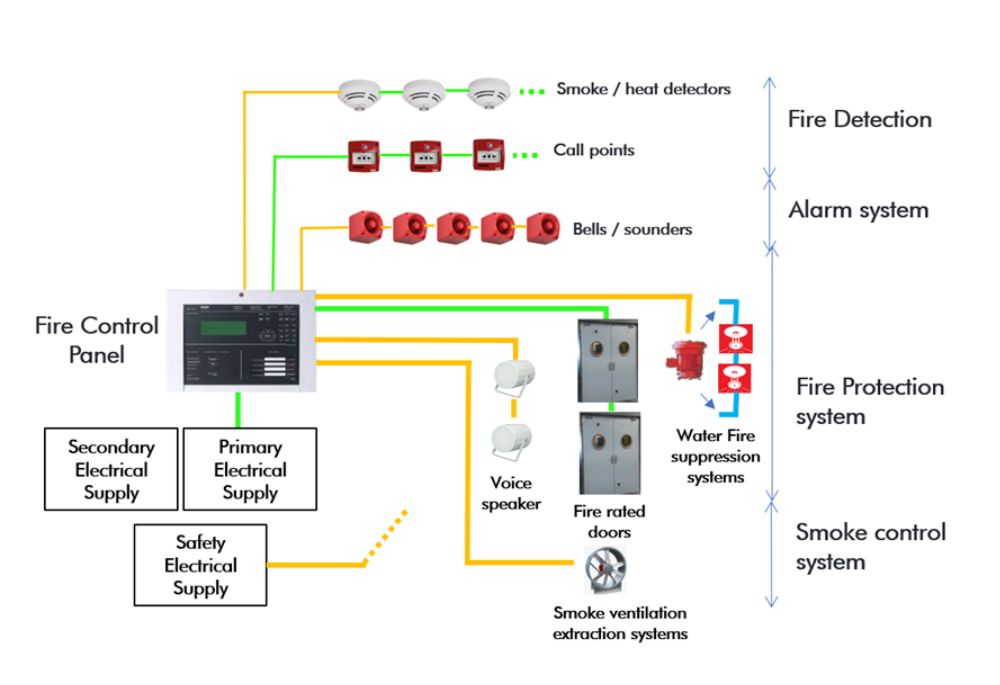

Les systèmes de protection contre les incendies et de sécurité des personnes comprennent :

- Les systèmes de détection incendie : détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, déclencheurs manuels

- Systèmes d’alarme incendie : alarmes et panneaux de contrôle

- Les systèmes de protection contre les incendies : active (gicleurs) et passive (comme les murs et les portes coupe-feu)

- Les systèmes de contrôle de fumée (systèmes de pressurisation et d’extraction)

- Les systèmes d’évacuation des bâtiments (y compris la signalisation des sorties).